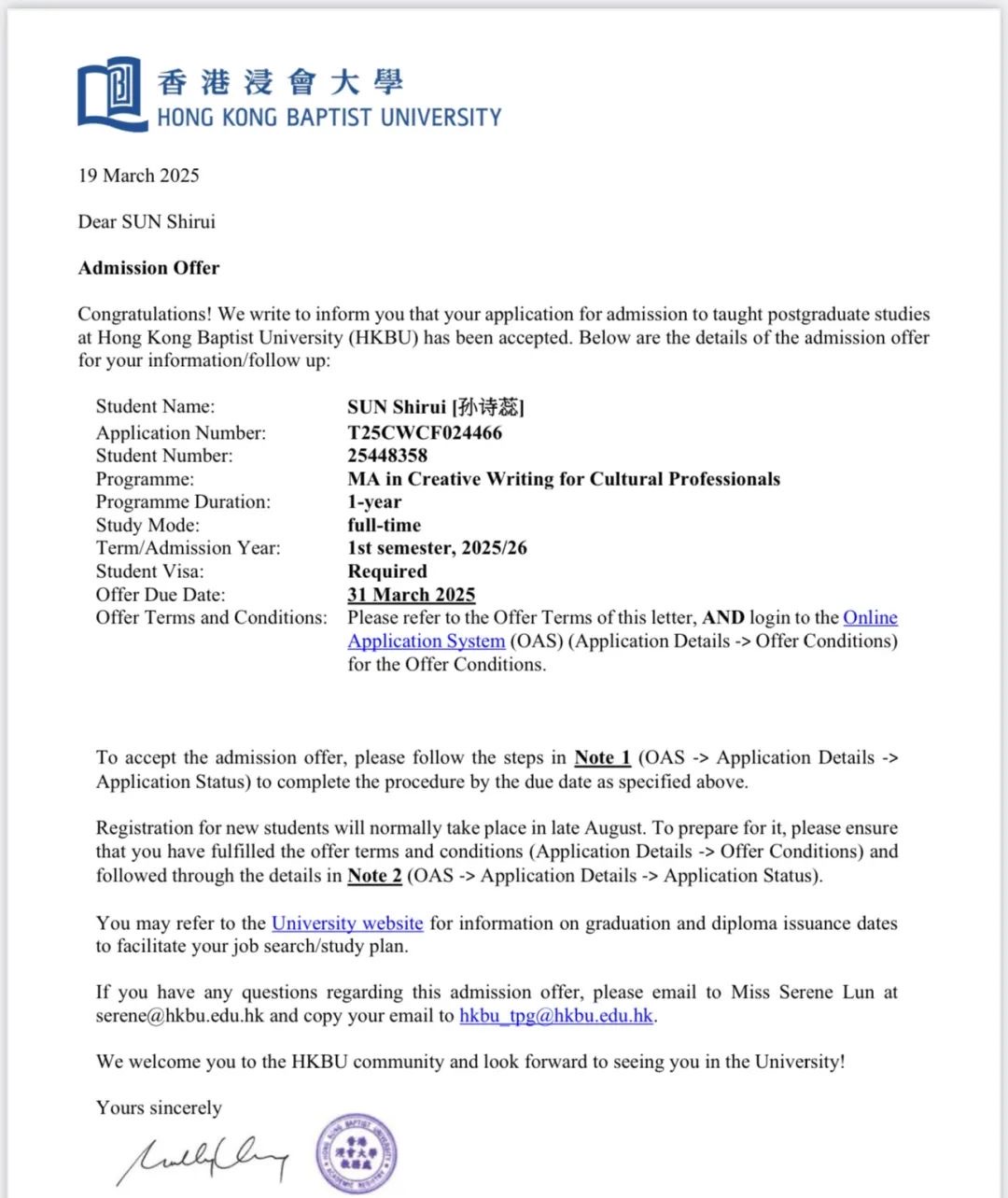

孙诗蕊 ,语言文化学院,汉语言文化专业,即将入读香港浸会大学“文化专业人士创意写作”硕士项目。在校期间,连续三年综测排名第一,获一次国家奖学金、三次校园一等奖学金,评“校级优秀毕业生”,毕业论文获评“校级优秀毕业论文”。曾担任潮州大吴村“三下乡”摄影组组长,主导拍摄非遗宣传片、设计文创产品模型,获“校级先进个人”。学生工作中,连任三年班长,推动班级获 “优秀班集体”“优秀团支部” 三连冠,心理班会获校级优秀奖;任青马导师带领小组包揽竞赛第一名。学术与创作成果突出:文学作品获广东省大学生写作大赛一等奖、东莞市小小说优秀奖,登载《映月湖》《嘉应文学》;摄影获 “大学生记者节” 等院级奖项;体育竞赛获院拔河团体第一名、校运会拔河第六名;辩论获校级亚军,多次担任赛事评委。未来将聚焦文化创意写作,以跨学科视角推动非遗文化的创新性表达与传播。

四年间,繁杂的知识学习让她无暇停下脚步,对“错过即可能失败”的担忧,让她产生了“既要又要还要”的挣扎。但在逐渐前行的过程中,她掌握了属于自己的一套学习方法,在大学之路上愈发顺畅。

综测第一名,形势大好。开弓没有回头箭了,第二刀、第三刀……四年三次综测排名,三次均得第一。平均学分绩点也从大一的3.6提升到大二的3.7,最后达到大三的4.04,拿下了均分90以上的好成绩。

“独学而无友,则孤陋而寡闻”,良性的竞争,争的是如何思考,争的是如何表达,以此相互学习不断进步,而不是通过信息差建造壁垒拉开距离。因此从大一开始,孙诗蕊便和宿舍成员养成了复习分享会的习惯,大家聚在一起共同上课的重点,分别选取自己擅长的课程带大家捋全程的脉络,遇到难背的难理解的,则更自由的用同辈之间的俏皮话相互分享自己的理解与记忆方法。果然,一切努力都是有回报的。过去三次排名,宿舍四人的排名从大一时的第1、7、15、22名进步到第1、3、5、18名,再到最后的第1、2、4、5名,揽获一至三等奖学金,其中最高进步13名。

思维导图一张纸一张纸地画下去,知识点一张纸一张纸地默写下去,复习资料一页一页地翻下去,专业课一个字一个字地听下去,不知从什么时候起,她本来抗拒的专业学习渐渐开始爱上了,原来很多时候,你决心要做一件事的时候,他们只是自然发生:不甘心想不出来,于是执拗地苦想;不甘心背不下来,所以一遍遍地苦背;不甘心懂得比别人少,于是原著和论文统统找来看。

文学创作方面,循序渐进。孙诗蕊原创的三篇小小说共揽获过一次院级优秀奖、一次市级优秀奖和一次省级一等奖,登上了两次校级刊物,甚至还有一篇登上了《嘉应文学》期刊。只不过回头看,大一的她刚开学心性颇高,老师夸奖就是老师有眼光,老师提出问题就是老师没品位。始终记得自己的原创小小说第一次得到认可被刊印在校刊《映月湖》创刊号上时,看到了老师的修改稿,还气不过特意联系老师表达对他“篡改作品”的不满,这种症状到了后续获奖也未见丝毫痊愈的迹象,还是执拗地与老师争论内容的含义,痛苦地在电脑前不肯改下手一个字,却又不得不一句一句地磨。事后她回想起来,有幸遇到的都是宽宏大量、耐心指导她的老师们,一遍一遍地肯定鼓励,一点一点地建议引导,让她获得了从未想过的成就,坚定了写作的信心与热情。

交稿前没日没夜一字一句的斟酌与苦恼,她开始慢慢学会安静下来观察,沉下心来写作,耐下性子来修改。芝诺说,人知道的越多了,才知道自己知道的越少。诗蕊曾感慨,如果没有这群可爱的老师们,我的写作将永远沦为孤独的自娱自乐,然后在几乎永不见天日的文件夹中尘封,直到不知什么时候彻底消散,就像从未存在。

2022年暑期“三下乡”实践中,孙诗蕊以摄影组组长身份深入潮州大吴村,在“承大吴泥塑文化、展潮州非遗风采”主题活动中,用镜头记录21道泥塑工序的肌理。旅程中,她看到了太多太多因放不下所热爱的一方家乡文化而坚定逆流行舟寻找非遗传承出路的人,从事泥塑30余年仍然活跃在泥塑创作一线的国家级传承人吴维清老师;放弃广州高薪工作毅然回到家乡传承非遗手艺探索传统泥塑与潮玩相结合的吴漫老师;全程自费收集当地优秀泥塑代表作独立创立当地“大吴泥塑博物馆”的潘幼芬女士……

作为在功利主义的现实教育中成长的人,亲眼见到之前,她未曾真正相信过那些因为单纯而纯粹的情感便可坚持逆行的故事,直到自己也不由自主地加入到这一行列中去。最终拍摄的纪录片在各大主流平台发布,并获得国家级传承人推荐,同时还和组员完成了《大吴泥塑作品集》的排版设计与刊印,获得了“校级先进个人”称号。在大吴泥塑博物馆采访时,受邀参与了潮州传统小玩具“土叽咕”的制作,那是一个不能再粗劣的新手制品,被强行地在底部刻印上名字,提醒将来仍想继续从事文化行业的自己,文化传承绝不只是单调的记录,更是真切地让自己也成为变量。

作为学生干部的时光,她总结为一场“责任”的修行。学生会任职期间组织等多项大型活动,物资清单的逐字核对到赞助谈判的反复磨合,凌晨4点从宿舍小心翼翼地起床去办公室搬运物资到操场布置运动会的学院大本营,累到摸到综合馆的外墙坐下就能睡,每一次“麻烦事”都是心性的砂纸。第一次策划班会时,攥着流程表在阳台练习到最后一秒,藏着对“完美”的执念,到后来,已经完全能从容不迫的策划主持完整场班会;当为班级捧回“优秀班集体”荣誉,当心理班会获校级优秀奖、团支部三连冠,忽然明白:所有集体荣耀的背后,都是无数个瞬间的共振。

四年前那个哭着给父亲打电话的孙诗蕊不会想到,“并非第一志愿”的起点,竟延伸出一条将“不甘”酿成“回甘”的成长之路。她更未曾预料,汉语言文学的深厚土壤里,藏着足以支撑人生的精神矿脉。站在香港浸会大学“文化专业人士创意写作”专业的新起点,岭南土地的馈赠早已融入行囊:是市井烟火、匠人温度、童真目光与母校灯火交织的记忆。未来,她将在跨文化的语境中探寻新的可能,或许从岭南方言、广府民俗中汲取灵感,创作适配影视、动漫的文化IP脚本;或许聚焦文化产业痛点,通过案例分析与创意提案,为本土文化破圈提供解决方案;还可能是探索“写作+策展”模式,以文字为纽带串联传统工艺与现代展览空间。

但无论如何,她不再害怕未知的挑战:成长的真谛不在于规避挫折,而在于带着土地赋予的力量勇敢前行。就像潮州匠人在传统泥塑中大胆融入现代元素,就像当年那个固执的自己终于学会在修改与磨合中接纳新的视角,如今的她更愿意以开放的姿态拥抱变化。过去这些带着土地温度的人与事,早已成为生命的底色。未来的日子里,她将带着这份温暖与力量,在更辽阔的天地间书写新的篇章——让每一个文字都承载着对土地的热爱,对文化的敬畏,以及对世界的善意。

厚德务实,知行合一 祝贺孙诗蕊同学,希望她在未来的道路上熠熠生辉,绽放属于自己的万丈光芒!

(一审:贾莘 二审:黄璀 三审:高政 终审:叶云峰)